Изомерия

(хим.). — В 1824 г. Либихом и Гей-Люссаком был установлен состав

гремучекислого серебра (см.), при чем, на основании полученных данных, они

признали безводную [Согласно господствовавшему в химии в начале нынешнего

столетия взгляду, кислотами считались

современные ангидриды их (см.

Дуализм и Кислоты). Состав безводной кислоты выводился из данных анализа солей

(в описываемом случае серебряной и ртутной), при чем считалось, что металл (в

кислородных солях) входит в состав соли в виде окиси.] гремучую кислоту за

соединение циана с кислородом С 4N2O2

(С = 6, О = 8, N = 14). В том же году Веллер более точными анализами солей

циановой кислоты, открытой им в 1822 г., показал, что и безводная циановая

кислота, по элементарному составу, представляет соединение циана с кислородом, C 2 NO

(С = 6, О = 8, N = 14). Таким образом, впервые были получены вещества одного и

того же элементарного и процентного состава, но различных свойств (соли гремучей

кислоты взрывают с большой энергией от легкого толчка, между тем как соли

циановой кислоты совершенно лишены этой способности). Хотя Гей-Люссак, реферируя

в "Annales de chimie et de phisique" (27, [2], 200) работу Веллера, и указал на

возможность объяснения этого явления допущением различного способа соединения

между элементами, образующими гремучую и циановую кислоты, тем не менее оно

настолько противоречило существовавшему в то время в химии положению, что

свойства тел обусловливаются их элементарным и процентным составом, что

Берцелиус, не колеблясь (в появившемся тогда новом издании своего "Trait é

de Chimie"), объявил, что в данные Гей-Люссака и Либиха или Веллера вкрались

ошибки; понадобились новые анализы, произведенные Либихом в 1826 г., чтобы

доказать тожество состава гремучих и циановых солей. К 1826 г., впрочем, было

уже известно другое, вполне аналогичное явление. Фарадей в 1825 г., исследуя

жидкость, скопившуюся в цилиндрах, в которых сохранялся сдавленный светильный

газ, нашел в ней, вместе с бензолом (см.), вещество (см. Бутилен) С 4 Н 8

одинакового состава с

этиленом С 2 Н 4,

но обладавшее удвоенной сравнительно с последним плотностью пара. Затем, в 1828

г., Веллеру удалось наблюсти, что циановокислый аммоний CNO.NH 4

(С = 12, 0 = 16, N = 14, H = 1) нацело превращается в водных растворах в

мочевину (см.) CO(NH2)2,

и, наконец, в 1830 г. Берцелиус, исследуя виноградную кислоту (см.), нашел, что

как сама свободная кислота, так и ее свинцовая соль обладают одинаковым

процентным составом с винной кислотой и виннокислым свинцом, между тем как

свойства и свободных кислот и их солей довольно сильно различаются между собою

(см. Винная кислота). Этими наблюдениями окончательно была установлена

возможность существования различных по свойствам, но тожественных по

элементарному и процентному составу, химических соединений, и в отчете по химии,

представленном Шведской академии наук в 1831 г., Берцелиус замечает по этому

поводу, что "так как необходимо для каждого известного представления обладать

определенным выражением, выбранным по возможности рационально, то я предлагаю

называть тела одного состава, но различных свойств, изомерными (от греческого

слова ίσομερής — составленный из равных частей)". Уже в следующем году он дает

более ограниченное определение нового понятия. "Чтобы не смешать, однако, друг с

другом явления не вполне однородные", говорит он, "необходимо точно установить

значение слова — И. Я считаю изомерными те тела, которые образованы из

одинаковых атомов, соединенных в одинаковых относительных и абсолютных

количествах, которые обладают одинаковым весом атома [Частичным весом

современной химии.]. С этим случаем нельзя смешивать того, когда в двух телах

содержатся одинаковые относительные количества элементарных тел, при разном

абсолютном содержании этих последних. Так, напр., относительное число атомов

углерода и водорода в маслородном газе (этилене) и в винном масле (бутилене)

тожественно, но в одном из них содержится только один атом углерода, 2 атома

водорода СН 2,

между тем как в винном масле находятся 4 атома углерода и 8 атомов водорода С 4 Н 8

[Верные формулы: этилена — С 2 Н 4

и бутилена — С 4 Н 8

(С = 12, Н = 1).]. Для отличия подобных случаев одинаковости состава при

различии в других свойствах, я предложил бы называть их полимерными (от греч.

πολλύς — множественный и μέρος — часть)... Но существуют и другие отношения, при

которых тела, по-видимому изомерные в строгом смысле этого слова, т. е.

содержащие одинаковые элементы и абсолютно тожественные количества атомов, на

самом деле не являются таковыми. Подобные случаи наблюдаются для тел,

образованных соединением двух атомов [Под словом атом и здесь надо понимать

частицу химического соединения.] первого порядка; напр. SnO.SO 3

— сернокислая закись олова, и

SnO 2.SO2

— основная сернисто-кислая соль

окиси олова, содержат одинаковые абсолютные и относительные количества атомов

одних и тех же элементов, имеют одну и туже частицу, а между тем их нельзя

считать за одно вещество. В таких телах с течением времени, или с изменением

темпер., происходит обыкновенно перемещение их составных частей [Под словами

"составные части" подразумеваются окислы серы и олова, которые, по Берцелиусу,

существовали в описываемых соединениях как таковые. Упоминаемое превращение

очень поучительно и для господствующих воззрений (см. Унитарное учение).],

иногда сопровождаемое повышением темпер.,

вследствие чего образуются новые соединения. Чтобы резко отличить эти случаи от

явлений И., можно подобные тела назвать метамерными (употребляя предлог μετά с

тем же значением, которое он имеет в слове метаморфоза)". С тех пор, с развитием

органической химии [Между неорганическими веществами известно очень немного

изомерных веществ, и они не играли никакой роли в выработке понятия об И. Их и

теперь тем удобнее оставить в стороне, что твердо установлена величина частиц

слишком малого числа неорганических веществ.], фактические сведения о телах,

обладающих различными свойствами при тожественном составе, чрезвычайно возросли

(так, напр., в 1884 г. В. Мейер насчитал 55 различных соединений, отвечающих

общей формуле С 9 Н 10 О 3,

а в течение 10 лет это число значительно увеличилось), но нельзя сказать, чтобы

понятия, введенные в химию Берцелиусом, выиграли в ясности и определенности.

Впрочем, надо заметить, что и те примеры, на основании которых были установлены

эти понятия, оказались неудачно выбранными; теперь мы знаем, что виноградная

кислота обладает удвоенною частицей сравнительно с обыкновенной винною кислотою

(см.), но что кроме того ее нельзя рассматривать как полимерную винную кислоту

потому, что она образована соединением оптически противоположных, правой и

левой винных кислот. Циановая

кислота и гремучая кислота обладают тоже различной величиной частиц, при

различном строении, а циановокислый аммоний и мочевина представляют тела

различных функций и, по современным структурным представлениям, содержат

различные группы атомов (различные остатки), а именно строение 1-го выражается

формулой N:C-O.NH4,

а второй — формулой NH 2.CO.NH2.

Изомерными теперь называют вообще все тела одного и того же процентного состава

и одной и той же частичной формулы и отличают: 1) изомеры собственно,

когда при одной и той же частичной формуле вещества обладают однородной

химической функцией [Так, например, изомерными считаются бутиловые спирты,

отвечающие формуле C 4H10 O,

именно: CH 3.CH2.CH2.CH2 (OH)

— нормальный бутиловый спирт, CH 3.CH2.CH(OH)CH3

- вторичный

бутиловый спирт, (CH 3)2:CH.CH2 (OH)

— изобутиловый спирт и (CH3)3:C(OH)

— третичный бутиловый спирт

(триметилкарбинол).]; изомеры случайные, когда при одной и той же

частичной формуле они обладают различной химической функцией [Примерами

случайной изомерии с упомянутыми (см. пред. прим.) бутиловыми спиртами могут

служить: C 2H5O.C2H5 -

обыкновенный или серный эфир,

CH 3O.C3H7

— метилпропиловый и

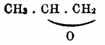

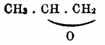

метиловопропиловый эфир; формуле C 3H6 O

отвечают случайные изомеры: аллиловый спирт — CH 2:CH.CH2 (OH),

ацентон — CH 3.CO.CH3,

окись пропилена

,

окись триметилена —

,

окись триметилена —

, пропионовый

альдегид — CH 2.CH2.CHО

и т. д.] и 3) метамеры — вещества, обладающие одной и той же частичной

формулой, одной и той же химической функцией, но (как выражаются иногда)

нецельной частицей [Метамерны между собою упомянутые выше простые эфиры (см.

пред. прим.) или же, напр., CH 3.O2C2H3

— уксусно-метиловый эфир и C 2H5.O2CH5

— муравьино-этиловый, оба

отвечающие формуле C 3H6O2

и оба случайно изомерные с пропионовой кислотою: CH 3.CH2.COOH.].

Вещества, обладающие при одинаковом процентном составе различными частичными

формулами, т. е. полимерные между собой, не причисляются более к изомерам (см.

Полимерия). Такое деление, однако, далеко не общепринятое. Очень часто, напр.,

спирты и эфиры одной с ними частичной формулы (см. прим.) назыв. метамерными

соединениями (Бернтсен); в руководстве Бейльштейна "Handbuch der Org. Chemie"

(3-te Aufl. S. 5): изомерами, в тесном смысле этого слова, согласно определению

Бутлерова и Клауса, сочтены только соединения, в которых углеродные атомы

связаны одинаково, а другие элементы сгруппированы различным образом, каковы: СН 3.СН 2.СН 2 (ОН)

— пропиловый спирт и СН 3.СН(ОН).СН 3

— изопропиловый спирт;

метамерными же названы соединения, в которых углеродные атомы связаны различным

образом, а тожественно сгруппированы остальные, соединенные с углеродом

элементы, и как примеры приведены СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

— нормальный бутиловый и (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирты; наконец, изометамерными названы изомеры, в которых и

углеродные атомы, и атомы остальных элементов связаны различным образом, как,

напр., в нормальном бутиловом спирте — СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

и в триметилкарбиноле — (CH3)3:C(OH).

Неудобство такого определения

совершенно ясно; приняв его, мы должны признать, что между углеводородами

возможны только случаи метамерии и изометамерии, а это совершенно несогласно с

установившимся обычаем. Можно было бы привести еще несколько аналогичных

примеров не менее произвольных определений (и основанных на них классификаций);

достаточно, однако, и перечисленных, чтобы видеть, что значения, приобретенные

словами: И. и метамерия, значительно уклонились от того смысла, который им

придавал Берцелиус и который они должны иметь по самому словопроизводству.

Строго говоря, раз, по современным воззрениям, мы допускаем возможность знать

ближайшее распределение элементов в частицах данного вещества — его "структуру"

(см. Строение хим. и Стереохимия), то изомерами, в органической химии, по

крайней мере, можно называть только те тела, структурные формулы которых

содержат одни и те же группы атомов, т. е. тожественные остатки: СН 3,СН" 2,

СН"', СО", (СОН)', (СООН)', (ОН)',О" и т. д.; метамерными же, в смысле

Берцелиуса, можно называть только тела, способные к превращению друг в друга с

сохранением одной и той же величины частицы. При таком определении, изомерами из

числа бутиловых спиртов (см.), напр., являлись бы только (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирт, и СН 3.СН 2.СН(ОН).СН 3

— псевдобутиловый

(вторичнобутиловый) спирт, метамерами же, если ограничиться уже приведенными

примерами — циановокислый аммоний и мочевина. Для огромного, однако, числа

веществ, теперь причисляемых к изомерным, не было бы соответственного названия,

и потому заслуживают большего внимания следующие предложения Армстронга. Он

предлагает называть все случаи различия свойств веществ, при тожестве их

состава, не И., а аллотропией (от греческого άλλότροπος, что значит — обладающий

отличными свойствами [Слово аллотропия предложено в 1841 г. Берцелиусом для

характеристики различных (по физическим и химическим свойствам) видоизменений

элементарных тел, каковы, напр., различные видоизменения серы. (см.), фосфора

(см.) и т. д. В том смысле, в котором предлагает его употреблять Армстронг, оно

довольно близко подходит, по содержанию, к слову "аллоизомерия" (от греч. άλλος—

другой и ίσομερής), предложенному Михаэлем, для отличия тех случаев различия в

свойствах тожественных по составу органических соединений, когда, по большинству

наблюденных превращений, им приходится придавать одну и ту же структурную

формулу (подробнее см. Стереохимия)], слово же И. употреблять в том тесном

смысле, который только что изложен, включая следовательно сюда и все явления

пространственной И. (см. Стереохимия), вещества же аллотропичные (изомерные), но

различные по функции или по типу, к которому они принадлежат, Армстронг называет

гетерометричными [От ητέρος — другой и μέτρον — мера.], оставляя название

метамерных или изодинамичных [От ίσος — равный и δύναμις— сила.]

для тех из них, которые превращаются друг в друга с исключительной легкостью.

Все же остальные случаи, где аллотропичные вещества обладают одной и той же

функцией, но образованы соединением нетожественных групп, он считает возможным

называть изономичными [От ίσος и

νόμος — закон.] (см. Кеномерия,

Меротропия и Таутометрия).

, пропионовый

альдегид — CH 2.CH2.CHО

и т. д.] и 3) метамеры — вещества, обладающие одной и той же частичной

формулой, одной и той же химической функцией, но (как выражаются иногда)

нецельной частицей [Метамерны между собою упомянутые выше простые эфиры (см.

пред. прим.) или же, напр., CH 3.O2C2H3

— уксусно-метиловый эфир и C 2H5.O2CH5

— муравьино-этиловый, оба

отвечающие формуле C 3H6O2

и оба случайно изомерные с пропионовой кислотою: CH 3.CH2.COOH.].

Вещества, обладающие при одинаковом процентном составе различными частичными

формулами, т. е. полимерные между собой, не причисляются более к изомерам (см.

Полимерия). Такое деление, однако, далеко не общепринятое. Очень часто, напр.,

спирты и эфиры одной с ними частичной формулы (см. прим.) назыв. метамерными

соединениями (Бернтсен); в руководстве Бейльштейна "Handbuch der Org. Chemie"

(3-te Aufl. S. 5): изомерами, в тесном смысле этого слова, согласно определению

Бутлерова и Клауса, сочтены только соединения, в которых углеродные атомы

связаны одинаково, а другие элементы сгруппированы различным образом, каковы: СН 3.СН 2.СН 2 (ОН)

— пропиловый спирт и СН 3.СН(ОН).СН 3

— изопропиловый спирт;

метамерными же названы соединения, в которых углеродные атомы связаны различным

образом, а тожественно сгруппированы остальные, соединенные с углеродом

элементы, и как примеры приведены СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

— нормальный бутиловый и (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирты; наконец, изометамерными названы изомеры, в которых и

углеродные атомы, и атомы остальных элементов связаны различным образом, как,

напр., в нормальном бутиловом спирте — СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

и в триметилкарбиноле — (CH3)3:C(OH).

Неудобство такого определения

совершенно ясно; приняв его, мы должны признать, что между углеводородами

возможны только случаи метамерии и изометамерии, а это совершенно несогласно с

установившимся обычаем. Можно было бы привести еще несколько аналогичных

примеров не менее произвольных определений (и основанных на них классификаций);

достаточно, однако, и перечисленных, чтобы видеть, что значения, приобретенные

словами: И. и метамерия, значительно уклонились от того смысла, который им

придавал Берцелиус и который они должны иметь по самому словопроизводству.

Строго говоря, раз, по современным воззрениям, мы допускаем возможность знать

ближайшее распределение элементов в частицах данного вещества — его "структуру"

(см. Строение хим. и Стереохимия), то изомерами, в органической химии, по

крайней мере, можно называть только те тела, структурные формулы которых

содержат одни и те же группы атомов, т. е. тожественные остатки: СН 3,СН" 2,

СН"', СО", (СОН)', (СООН)', (ОН)',О" и т. д.; метамерными же, в смысле

Берцелиуса, можно называть только тела, способные к превращению друг в друга с

сохранением одной и той же величины частицы. При таком определении, изомерами из

числа бутиловых спиртов (см.), напр., являлись бы только (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирт, и СН 3.СН 2.СН(ОН).СН 3

— псевдобутиловый

(вторичнобутиловый) спирт, метамерами же, если ограничиться уже приведенными

примерами — циановокислый аммоний и мочевина. Для огромного, однако, числа

веществ, теперь причисляемых к изомерным, не было бы соответственного названия,

и потому заслуживают большего внимания следующие предложения Армстронга. Он

предлагает называть все случаи различия свойств веществ, при тожестве их

состава, не И., а аллотропией (от греческого άλλότροπος, что значит — обладающий

отличными свойствами [Слово аллотропия предложено в 1841 г. Берцелиусом для

характеристики различных (по физическим и химическим свойствам) видоизменений

элементарных тел, каковы, напр., различные видоизменения серы. (см.), фосфора

(см.) и т. д. В том смысле, в котором предлагает его употреблять Армстронг, оно

довольно близко подходит, по содержанию, к слову "аллоизомерия" (от греч. άλλος—

другой и ίσομερής), предложенному Михаэлем, для отличия тех случаев различия в

свойствах тожественных по составу органических соединений, когда, по большинству

наблюденных превращений, им приходится придавать одну и ту же структурную

формулу (подробнее см. Стереохимия)], слово же И. употреблять в том тесном

смысле, который только что изложен, включая следовательно сюда и все явления

пространственной И. (см. Стереохимия), вещества же аллотропичные (изомерные), но

различные по функции или по типу, к которому они принадлежат, Армстронг называет

гетерометричными [От ητέρος — другой и μέτρον — мера.], оставляя название

метамерных или изодинамичных [От ίσος — равный и δύναμις— сила.]

для тех из них, которые превращаются друг в друга с исключительной легкостью.

Все же остальные случаи, где аллотропичные вещества обладают одной и той же

функцией, но образованы соединением нетожественных групп, он считает возможным

называть изономичными [От ίσος и

νόμος — закон.] (см. Кеномерия,

Меротропия и Таутометрия).

А. И. Горбов.

Δ .

,

окись триметилена —

,

окись триметилена —

, пропионовый

альдегид — CH 2.CH2.CHО

и т. д.] и 3) метамеры — вещества, обладающие одной и той же частичной

формулой, одной и той же химической функцией, но (как выражаются иногда)

нецельной частицей [Метамерны между собою упомянутые выше простые эфиры (см.

пред. прим.) или же, напр., CH 3.O2C2H3

— уксусно-метиловый эфир и C 2H5.O2CH5

— муравьино-этиловый, оба

отвечающие формуле C 3H6O2

и оба случайно изомерные с пропионовой кислотою: CH 3.CH2.COOH.].

Вещества, обладающие при одинаковом процентном составе различными частичными

формулами, т. е. полимерные между собой, не причисляются более к изомерам (см.

Полимерия). Такое деление, однако, далеко не общепринятое. Очень часто, напр.,

спирты и эфиры одной с ними частичной формулы (см. прим.) назыв. метамерными

соединениями (Бернтсен); в руководстве Бейльштейна "Handbuch der Org. Chemie"

(3-te Aufl. S. 5): изомерами, в тесном смысле этого слова, согласно определению

Бутлерова и Клауса, сочтены только соединения, в которых углеродные атомы

связаны одинаково, а другие элементы сгруппированы различным образом, каковы: СН 3.СН 2.СН 2 (ОН)

— пропиловый спирт и СН 3.СН(ОН).СН 3

— изопропиловый спирт;

метамерными же названы соединения, в которых углеродные атомы связаны различным

образом, а тожественно сгруппированы остальные, соединенные с углеродом

элементы, и как примеры приведены СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

— нормальный бутиловый и (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирты; наконец, изометамерными названы изомеры, в которых и

углеродные атомы, и атомы остальных элементов связаны различным образом, как,

напр., в нормальном бутиловом спирте — СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

и в триметилкарбиноле — (CH3)3:C(OH).

Неудобство такого определения

совершенно ясно; приняв его, мы должны признать, что между углеводородами

возможны только случаи метамерии и изометамерии, а это совершенно несогласно с

установившимся обычаем. Можно было бы привести еще несколько аналогичных

примеров не менее произвольных определений (и основанных на них классификаций);

достаточно, однако, и перечисленных, чтобы видеть, что значения, приобретенные

словами: И. и метамерия, значительно уклонились от того смысла, который им

придавал Берцелиус и который они должны иметь по самому словопроизводству.

Строго говоря, раз, по современным воззрениям, мы допускаем возможность знать

ближайшее распределение элементов в частицах данного вещества — его "структуру"

(см. Строение хим. и Стереохимия), то изомерами, в органической химии, по

крайней мере, можно называть только те тела, структурные формулы которых

содержат одни и те же группы атомов, т. е. тожественные остатки: СН 3,СН" 2,

СН"', СО", (СОН)', (СООН)', (ОН)',О" и т. д.; метамерными же, в смысле

Берцелиуса, можно называть только тела, способные к превращению друг в друга с

сохранением одной и той же величины частицы. При таком определении, изомерами из

числа бутиловых спиртов (см.), напр., являлись бы только (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирт, и СН 3.СН 2.СН(ОН).СН 3

— псевдобутиловый

(вторичнобутиловый) спирт, метамерами же, если ограничиться уже приведенными

примерами — циановокислый аммоний и мочевина. Для огромного, однако, числа

веществ, теперь причисляемых к изомерным, не было бы соответственного названия,

и потому заслуживают большего внимания следующие предложения Армстронга. Он

предлагает называть все случаи различия свойств веществ, при тожестве их

состава, не И., а аллотропией (от греческого άλλότροπος, что значит — обладающий

отличными свойствами [Слово аллотропия предложено в 1841 г. Берцелиусом для

характеристики различных (по физическим и химическим свойствам) видоизменений

элементарных тел, каковы, напр., различные видоизменения серы. (см.), фосфора

(см.) и т. д. В том смысле, в котором предлагает его употреблять Армстронг, оно

довольно близко подходит, по содержанию, к слову "аллоизомерия" (от греч. άλλος—

другой и ίσομερής), предложенному Михаэлем, для отличия тех случаев различия в

свойствах тожественных по составу органических соединений, когда, по большинству

наблюденных превращений, им приходится придавать одну и ту же структурную

формулу (подробнее см. Стереохимия)], слово же И. употреблять в том тесном

смысле, который только что изложен, включая следовательно сюда и все явления

пространственной И. (см. Стереохимия), вещества же аллотропичные (изомерные), но

различные по функции или по типу, к которому они принадлежат, Армстронг называет

гетерометричными [От ητέρος — другой и μέτρον — мера.], оставляя название

метамерных или изодинамичных [От ίσος — равный и δύναμις— сила.]

для тех из них, которые превращаются друг в друга с исключительной легкостью.

Все же остальные случаи, где аллотропичные вещества обладают одной и той же

функцией, но образованы соединением нетожественных групп, он считает возможным

называть изономичными [От ίσος и

νόμος — закон.] (см. Кеномерия,

Меротропия и Таутометрия).

, пропионовый

альдегид — CH 2.CH2.CHО

и т. д.] и 3) метамеры — вещества, обладающие одной и той же частичной

формулой, одной и той же химической функцией, но (как выражаются иногда)

нецельной частицей [Метамерны между собою упомянутые выше простые эфиры (см.

пред. прим.) или же, напр., CH 3.O2C2H3

— уксусно-метиловый эфир и C 2H5.O2CH5

— муравьино-этиловый, оба

отвечающие формуле C 3H6O2

и оба случайно изомерные с пропионовой кислотою: CH 3.CH2.COOH.].

Вещества, обладающие при одинаковом процентном составе различными частичными

формулами, т. е. полимерные между собой, не причисляются более к изомерам (см.

Полимерия). Такое деление, однако, далеко не общепринятое. Очень часто, напр.,

спирты и эфиры одной с ними частичной формулы (см. прим.) назыв. метамерными

соединениями (Бернтсен); в руководстве Бейльштейна "Handbuch der Org. Chemie"

(3-te Aufl. S. 5): изомерами, в тесном смысле этого слова, согласно определению

Бутлерова и Клауса, сочтены только соединения, в которых углеродные атомы

связаны одинаково, а другие элементы сгруппированы различным образом, каковы: СН 3.СН 2.СН 2 (ОН)

— пропиловый спирт и СН 3.СН(ОН).СН 3

— изопропиловый спирт;

метамерными же названы соединения, в которых углеродные атомы связаны различным

образом, а тожественно сгруппированы остальные, соединенные с углеродом

элементы, и как примеры приведены СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

— нормальный бутиловый и (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирты; наконец, изометамерными названы изомеры, в которых и

углеродные атомы, и атомы остальных элементов связаны различным образом, как,

напр., в нормальном бутиловом спирте — СН 3.СН 2.СН 2.СН 2 (ОН)

и в триметилкарбиноле — (CH3)3:C(OH).

Неудобство такого определения

совершенно ясно; приняв его, мы должны признать, что между углеводородами

возможны только случаи метамерии и изометамерии, а это совершенно несогласно с

установившимся обычаем. Можно было бы привести еще несколько аналогичных

примеров не менее произвольных определений (и основанных на них классификаций);

достаточно, однако, и перечисленных, чтобы видеть, что значения, приобретенные

словами: И. и метамерия, значительно уклонились от того смысла, который им

придавал Берцелиус и который они должны иметь по самому словопроизводству.

Строго говоря, раз, по современным воззрениям, мы допускаем возможность знать

ближайшее распределение элементов в частицах данного вещества — его "структуру"

(см. Строение хим. и Стереохимия), то изомерами, в органической химии, по

крайней мере, можно называть только те тела, структурные формулы которых

содержат одни и те же группы атомов, т. е. тожественные остатки: СН 3,СН" 2,

СН"', СО", (СОН)', (СООН)', (ОН)',О" и т. д.; метамерными же, в смысле

Берцелиуса, можно называть только тела, способные к превращению друг в друга с

сохранением одной и той же величины частицы. При таком определении, изомерами из

числа бутиловых спиртов (см.), напр., являлись бы только (СН 3)2:СН.СН 2 (ОН)

— изобутиловый спирт, и СН 3.СН 2.СН(ОН).СН 3

— псевдобутиловый

(вторичнобутиловый) спирт, метамерами же, если ограничиться уже приведенными

примерами — циановокислый аммоний и мочевина. Для огромного, однако, числа

веществ, теперь причисляемых к изомерным, не было бы соответственного названия,

и потому заслуживают большего внимания следующие предложения Армстронга. Он

предлагает называть все случаи различия свойств веществ, при тожестве их

состава, не И., а аллотропией (от греческого άλλότροπος, что значит — обладающий

отличными свойствами [Слово аллотропия предложено в 1841 г. Берцелиусом для

характеристики различных (по физическим и химическим свойствам) видоизменений

элементарных тел, каковы, напр., различные видоизменения серы. (см.), фосфора

(см.) и т. д. В том смысле, в котором предлагает его употреблять Армстронг, оно

довольно близко подходит, по содержанию, к слову "аллоизомерия" (от греч. άλλος—

другой и ίσομερής), предложенному Михаэлем, для отличия тех случаев различия в

свойствах тожественных по составу органических соединений, когда, по большинству

наблюденных превращений, им приходится придавать одну и ту же структурную

формулу (подробнее см. Стереохимия)], слово же И. употреблять в том тесном

смысле, который только что изложен, включая следовательно сюда и все явления

пространственной И. (см. Стереохимия), вещества же аллотропичные (изомерные), но

различные по функции или по типу, к которому они принадлежат, Армстронг называет

гетерометричными [От ητέρος — другой и μέτρον — мера.], оставляя название

метамерных или изодинамичных [От ίσος — равный и δύναμις— сила.]

для тех из них, которые превращаются друг в друга с исключительной легкостью.

Все же остальные случаи, где аллотропичные вещества обладают одной и той же

функцией, но образованы соединением нетожественных групп, он считает возможным

называть изономичными [От ίσος и

νόμος — закон.] (см. Кеномерия,

Меротропия и Таутометрия).