| [ начало ] | [ Ф ] |

Фатер-Пачиниевы тельца*

(фиг. 1, 2 и 3) — принадлежат к особым чувствующим нервным аппаратам. Они располагаются преимущественно в подкожной соединительной ткани; но, помимо того, находятся в соединительной ткани различного рода других местностей животного тела. Самое большое количество Ф.-Пачиниевых телец помещается в подкожной жирной клетчатке кожи рук и ног; затем они имеются в соединительной ткани сочленений (Rauber), в надкостнице, в фиброзных перегородках между различными мышцами, в области plexus coeliacus (солнечного сплетения), в плевре, брюшине, по ходу межреберных нервов, в пещеристых телах penis, в предстательной железе и пр.

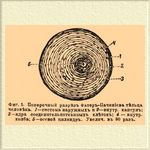

Фиг. 1. Поперечный разрез Фатер-Пачиниева тельца человека. 1 — система наружных и 2 — внутр. капсул; 3 — ядра соединительнотканных клеток; 4 — внутр. колба; 5 — осевой цилиндр. Увелич. в 80 раз.

Фиг. 2. Фатер-Пачиниево тельце из брюшины кролика, а — оболочка; b — мякотное нервное волокно, оканчивающееся в полости тельца. Увелич. в 450 раз.

Величина телец в различных местностях подвержена значительным колебаниям:

самые большие из них имеют в продольном диаметре около 2—3 мм, а в поперечнике

от 1 до 2 мм; самые маленькие тельца достигают величины от 0,2 до 0,8 мм. Что

касается количества Ф.-Пачиниевых телец, то, по наблюдениям Генле и Келликера, в

подкожной соединительной ткани руки человека их находится от 150 до 380, а по

вычислению Гербста количество телец может простираться даже до 608, причем,

напр. в коже указательного и среднего пальцев руки их имеется по 95. При

микроскопическом исследовании телец оказывается, что в состав каждого из них

входят: соединительнотканная оболочка, ограничиваемая последнею полость — так

назыв. внутренняя колба, и,

наконец, разветвления нервных волокон, заключенные в полости. Оболочка

составляется из целой системы соединительнотканных пластинок — капсул(фиг. 1, 2

и 3) — количество которых нередко простирается до 60. Капсулы располагаются

концентрически: одна капсула следует за другою, причем между каждыми 2-мя

пластинками заключается узкий промежуток, наполненный серозною жидкостью.

Промежутки между капсулами постепенно суживаются по направлению снаружи внутрь,

вследствие чего самые внутренние капсулы стоят значительно ближе друг к другу,

чем наружные. Внутренняя поверхность каждой капсулы выстлана плоскими

соединительнотканными клетками, а самые капсулы состоят из тончайших

соединительнотканных пластинок, связанных между собою такими же перемычками.

Последняя внутренняя капсула ограничивает полость, которую мы назвали внутренней

колбою и в которой помещаются разветвления нервных волокон. В Ф.-Пачиниевых

тельцах оканчиваются толстые мякотные нервные волокна, причем каждое волокно

вступает в полость одного тельца и представляет собою, в свою очередь, лишь одну

из ветвей болеe толстого волокна. Таким образом, разветвления одного мякотного

нервного волокна стоят в связи со многими тельцами, сидящими на них, как ягоды

на стебельках. Обыкновенно нервная

веточка, имеющая вид мякотного

нервного волокна, подходит к одному из полюсов тельца и постепенно, проникая

через систему окружающих его капсул, теряет сначала неврилемму (оболочку

Шванна), а затем — на месте своего вступления в полость тельца — и мякотную

оболочку. Впрочем, эта последняя иногда сохраняется и в начальной части

внутренней колбы, где вскоре совсем исчезает. Достигнув полости тельца, осевой

цилиндр нервного волокна постепенно распадается на отдельные веточки, которые

идут вдоль полости, на своем пути волнообразно изгибаются, перекрещиваются с

другими подобными же веточками и в то же время вновь подвергаются делению.

Возникшие от этого деления веточки идут подобно предыдущим, нередко извиваются

спиралевидно и, перепутываясь и соединяясь друг с другом, образуют род

вытянутого в длину клубочка, который занимает собою всю полость тельца — от

места вступления в нее нервного волокна вплоть до слепого конца внутренней колбы

(фиг. 2). Но, помимо того, как это показали наблюдения Догеля, А. Соколова и S.

Sala и др., к каждому Ф.-Пачиниевому тельцу рядом с толстым мякотным волокном

подходит еще тонкое волокно. Оно теряет мякоть на известном расстоянии от полюса

тельца, изгибается в большей или меньшей степени, входит вместе с первым в

полость и здесь вскоре распадается на множество тончайших ниточек, которые

располагаются лишь по всей периферии полости и образуют здесь густейшую сеть

(фиг. 3).

Фиг. 3 Фатер-Пачиниево тельце из брыжейки кошки: a — оболочка; b — осевой цилиндр толстого нервного волокна; c — тонкое нервное волокно, оканчивающееся нервною сетью. Увелич. в 450 раз.

Для какой цели служит этот второй концевой аппарат — пока остается еще не выясненным. Описанным способом оканчиваются нервы не только в больших, но и в сравнительно мелких Ф.-Пачиниевых тельцах, помещающихся в брюшине, плевре, на местах перехода мышц в сухожилия и пр. Разница между теми и другими заключается лишь в том, что маленькие тельца окружены гораздо меньшим количеством капсул, ограничивающих полость каждого тельца. Ф.-Пачиниевы тельца снабжаются кровеносными сосудами, которые в виде нескольких тонких артериальных веточек проникают вместе с нервными волокнами в каждое тельце и вскоре за тем распадаются на капилляры. Петли этих последних проникают на известное расстояние в промежутки между пластинками оболочки тельца, а нередко даже и в самую начальную часть внутренней колбы. Кроме того, снаружи тельце окружается довольно густою сетью капиллярных сосудов (Arndt, Ruff ï ni). У многих плавающих птиц, напр. гуся, утки и др., имеются в языке, в восковице клюва, в соединительной оболочке глаза и пр. — особые тельца, представляющие собою лишь видоизменение Ф.-Пачиниевых телец. Они были впервые описаны Гербстом, почему и носят название телец Гербста. Разница между ними и настоящими Ф.-Пачиниевыми тельцами состоит в том, что величина их меньше, капсулы тоньше, а в полости каждого тельца помещаются особенные клетки, которые, по-видимому, окружают осевой цилиндр нервного волокна, идущий в осевой части полости.

А. Догель.

|

Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:16:46 MSK |